Предпосылки создания СЭД-Т

Четыре года назад, когда в ЗАО «ЦНИИ СМ» начались работы по созданию системы электронного документооборота технической документации (СЭД-Т), были определены основные цели, которые намечалось достигнуть с помощью системы:

- создание единой информационной базы и единых способов информационного взаимодействия подразделений предприятия, то есть обеспечение доступа к информационным ресурсам системы с любого автоматизированного рабочего места (АРМ) в пределах предприятия;

- создание базы знаний для сохранения накопленного позитивного опыта проектирования изделий судового машиностроения, а именно для сбора и хранения электронных технических документов (ДЭ-Т), управления данными об электронных структурах проектируемых изделий (ЭСИ) и электронными техническими документами;

- переход на безбумажную технологию разработки конструкторской документации (КД);

- обеспечение взаимодействия пользователей через интерфейс системы с электронной КД в виде, наиболее приближенном к традиционному способу обращения КД в процессе разработки, авторизации, создания извещений об изменениях, регистрации в электронном архивном фонде (ЭАФ) и пр.;

- создание для руководителей предприятия и структурных подразделений механизма, позволяющего контролировать в реальном времени процесс разработки и обращения ДЭ-Т;

- независимость

СЭД-Т от CAD-систем и приложений, используемых для разработки ДЭ-Т; - интеграция в информационное пространство хозяйственных партнеров в масштабах судостроительной отрасли РФ.

Все вышеперечисленное можно свести к двум главным задачам: создание механизма ввода информации в базу данных (БД) предприятия, то есть создание ЭАФ, и механизмов дальнейшего практического использования ЭАФ.

Предварительно ознакомившись с публикациями, посетив различные семинары и конференции на эту тему, мы поняли, что практически все начинают создание

На начальном этапе именно по этому пути пошли и в ЗАО «ЦНИИ СМ», причем справились с задачей успешно. На предприятии создали ЭАФ конструкторской документации, в который был внесен большой объем информации и который продолжает пополняться как за счет вновь выпускаемых документов, так и за счет КД предыдущих лет. Сегодня ЭАФ предприятия насчитывает около 80 тысяч архивных электронных КД.

Однако при попытке практического использования ЭАФ, то есть в процессе реализации второй задачи, обнаружились следующие проблемы:

- скорость заполнения ЭАФ, особенно на первом этапе, была слишком мала

из-за больших объемов информации, требовавшей первичной обработки; - работники архива не могли собрать и упорядочить всю имеющуюся в наличии электронную информацию, поступавшую от разработчиков, ввиду ее обширности и сложности структур разрабатываемых изделий;

- электронные документы, составляющие ЭАФ, не являлись подлинниками, так как не были авторизованы электронной цифровой подписью (ЭЦП), а содержательная часть

ДЭ-Т представляла собой растровые сканкопии подлинников (калек) КД, что затрудняло ее эффективное использование при разработке новых проектов; - постоянное внесение изменений в подлинники КД делало информацию недостоверной на время, необходимое для физического обновления ЭАФ;

- вместо наглядной схемы проекта пользователь получал лишь традиционный вид учетных архивных карточек КД в деструктурированной форме;

- появилась необходимость параллельного ведения на предприятии традиционного «бумажного» и электронного документооборота КД.

Исходя из понимания, что создание ЭАФ — не самоцель, а логическое завершение процесса разработки электронных КД, было принято решение форсировать работы по созданию полноценной

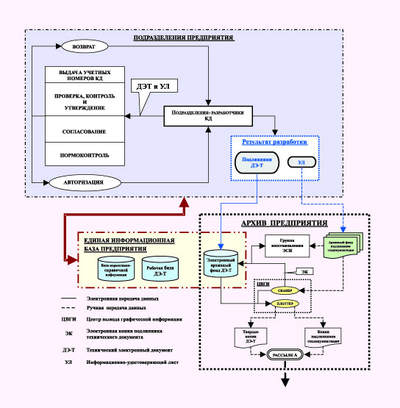

С опорой на накопленный опыт и с учетом новых требований ЕСКД к электронным документам была разработана принципиальная схема

- Необходимость:

- полной компьютеризации и объединения в сеть всех участников процесса разработки и использования ДЭ-Т;

- создания комплекта стандартов предприятия, определяющих правила разработки, использования, учета, хранения и обращения электронных конструкторских документов в среде СЭД-Т;

- разработки комплекса

организационно-технических мероприятий по разграничению права доступа к системе и содержащейся в ней информации на основаниибизнес-правил предприятия.

- Принятие решения о том, что:

ДЭ-Т считается основным информационным объектомСЭД-Т , имеющим внутреннее и внешнее представления, и состоит из реквизитной и содержательной частей;- все

ДЭ-Т создаются и проходят этапы жизненного цикла (ЖЦ) только в рамкахСЭД-Т предприятия. Вне системыДЭ-Т не имеют юридической силы до тех пор, пока не будут введены (импортированы) в СЭД-Т; - жизненный цикл

ДЭ-Т в системе состоит из последовательных этапов. Количество и состав этапов ЖЦ определяются видомДЭ-Т . На каждом этапе жизненного циклаДЭ-Т должен иметь соответствующий статус. Соответствие этапов ЖЦ и статусовДЭ-Т определяется нормативными документами предприятия; - информация об изделии (проекте) формируется в системе в виде ЭСИ. Правила построения ЭСИ должны быть идентичны классическому построению изделий в виде спецификаций, а глубина структуризации должна позволить получить необходимую информацию о любой составляющей единице изделия;

- создание

ДЭ-Т и формирование ЭСИ выполняются непосредственно разработчиком конструкторской документации на АРМах, оснащенных соответствующим программным обеспечением. Разработчик несет полную ответственность за качество и достоверность информации, вносимой в СЭД-Т; - регистрация

ДЭ-Т в системе и заполнение его реквизитной части выполняются одновременно с разработкой содержательной части документа, а не после окончательной сдачи документа в ЭАФ; - основные настройки программного обеспечения для разработки

ДЭ-Т должны носить корпоративный характер и не зависеть от персональных предпочтений конкретного разработчика (пользователя); - подлинность

ДЭ-Т в средеСЭД-Т подтверждается ЭЦП илиинформационно-удостоверяющим листом (УЛ); - корректность вводимых данных в части создания ЭСИ и значений атрибутной части

ДЭ-Т должна по возможности максимально полно контролироваться системой; - внесение любых изменений

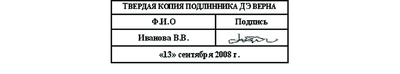

в ДЭ-Т , имеющий статус «Подлинник», возможно только на основании извещения об изменениях по правилам ЕСКД. Внесение измененияв ДЭ-Т выполняется с помощью специальных программных средствСЭД-Т , обеспечивающих создание электронного извещения об изменениях и позволяющих учитывать изменения (версии) ДЭ-Т; - для обмена информацией между участниками ЖЦИ (жизненный цикл изделия), не включенными в круг пользователей или находящимися вне пределов сетевой конфигурации

СЭД-Т предприятия, используются твердые копииДЭ-Т , выполненные на бумажном носителе.

Определившись с постановкой задачи создания

Все это позволило с ноября 2007 года перейти в ЗАО «ЦНИИ СМ» на безбумажную технологию разработки КД в рамках

После прочтения всего вышеизложенного может возникнуть закономерный вопрос: «А как все это работает и работает ли»? Далее мы постараемся на него ответить.

Функционирование СЭД-Т

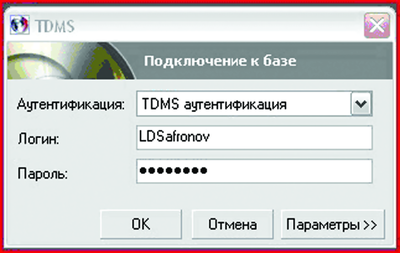

Аутентификация пользователя

Для работы

Пароль (применительно к СЭД-Т) — это секретная строка символов, предъявляемая пользователем

Зарегистрированному пользователю под расписку выдается логин и открытый пароль, необходимый для первичного входа в систему. Далее пользователь обязан средствами системы TDMS изменить открытый пароль на закрытый, который должен быть известен только ему. Необходимость смены пароля, правила такой смены и ее частота определены нормативными документами предприятия. Обеспечение секретности закрытого пароля и защита его от третьих лиц являются обязанностью пользователя системы, что также определено в нормативных и распорядительных документах предприятия. Техническая защита закрытого пароля обеспечивается средствами операционной системы и системы TDMS.

При входе пользователя

Наличие «плавающих» лицензий системы TDMS и применение принципа корпоративных настроек базового программного обеспечения АРМ позволяют пользователям получать доступ

Объекты системы

Один из принципов построения системы определяет, что

Все объекты системы имеют определенные свойства, которые можно разделить на две группы: базовые и прикладные.

Базовые свойства объекта определяются функционалом системы TDMS, прикладные — программными надстройками системы. Мы не будем подробно раскрывать базовые свойства объектов, для этого существует документация по TDMS. Скажем только, что они могут обеспечить разграничение прав доступа к объекту, уникальность и обязательность значений атрибутов объекта, создание ссылок на него, копирование и дублирование объектов, создание выборок, заполнение атрибутов реквизитной части на основе справочников и классификаторов

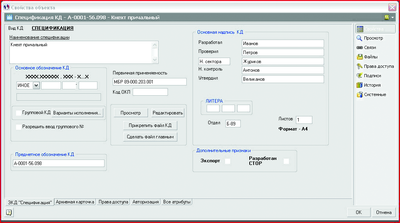

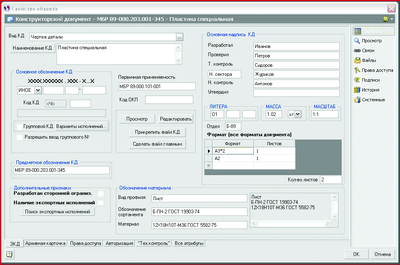

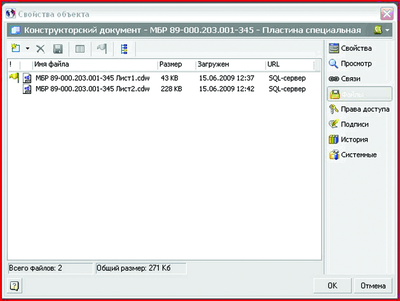

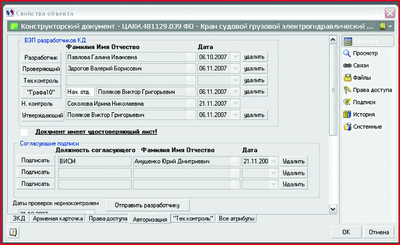

Внешнее представление атрибутов

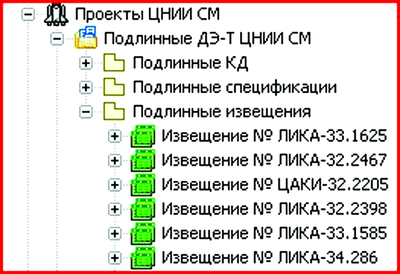

На рис. 3−6 приведены примеры электронных карточек

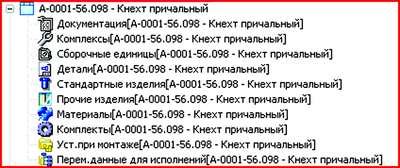

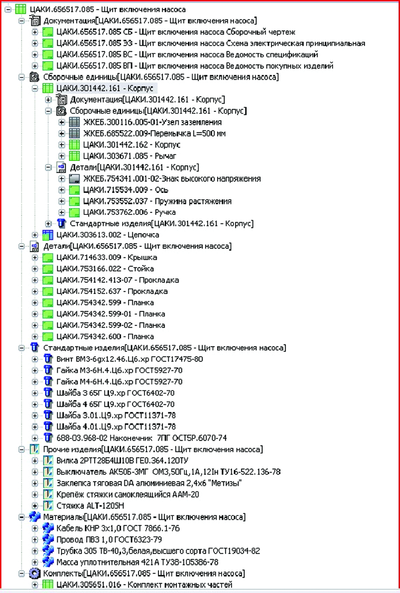

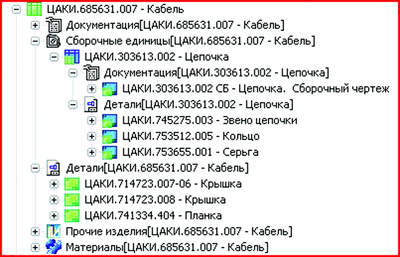

«Спецификация КД» является структурированным объектом, состоящим из разделов, соответствующих

Вид реальной структуры объекта «Спецификация КД» с заполненными разделами представлен на рис. 8.

Реальная структура и содержание разделов

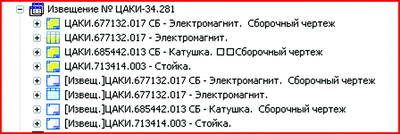

«Извещение об изменениях» также является структурированным объектом, в состав которого могут входить объекты «Спецификация» и «Конструкторский документ».

Разобравшись с основными объектами системы, проанализируем принципиальную схему

Разработка ДЭ-Т

Начнем с блока «Подразделения предприятия». Здесь показано взаимодействие подразделений предприятия в процессе разработки электронной КД, то есть создание

Как видно из схемы, разработка

Данные для содержательной части

В системе нет жесткой программной регламентации порядка разработки изделия. Разработчик сам определяет, что разрабатывать в первую очередь: спецификацию или входящую в нее документацию. Порядок разработки определяется только методическими указаниями, закрепленными в нормативных и распорядительных документах предприятия. Также в системе программно не регламентированы и маршруты движения

Технически движение по этапам реализовано на основе маршрутизатора, внутренней электронной почты TDMS и специально разработанных настроек системы, которые, в частности, позволяют фиксировать количество возвратов документа разработчику на доработку.

В соответствии с СТП, прохождение каждого этапа разработки завершается определенной авторизацией документа. Авторизация выполняется должностными лицами, непосредственно участвующими в разработке

Внутренняя электронная подпись (аналог ЭЦП) в структуре

Правила применения УЛ для авторизации электронных документов определены в

Физически авторизация

В системе принято, что полная авторизация

Электронные документы, поступившие в ЭАФ со статусом «Архивный подлинник», становятся доступны для пользователей системы лишь в режиме просмотра. Корректировка таких документов возможна только через специализированную подсистему, обеспечивающую внесение изменений в подлинники

Механизм внесения изменений в подлинник

По завершении авторизации, то есть по прохождении нормоконтроля, система автоматически:

- присваивает извещению и дубликатам статус «Архивный подлинник»;

- заменяет подлинники на дубликаты;

- бывшие подлинники сохраняет в системе как очередную версию документа.

На этом процесс внесения изменений завершен. На рис. 11 приведен пример состава документа «Извещение…», в котором иконками желтого цвета помечены подлинники

Архив предприятия

Для начала разберемся с терминологией и уясним, что такое архив и что такое архивный фонд. Итак, ГОСТ Р 51141−98 (п. 77) определяет архив (архивохранилище) как организацию или ее структурное подразделение, осуществляющее прием и хранение архивных документов с целью использования, а п. 81 того же ГОСТа дает определение архивному фонду как совокупности архивных документов, исторически и/или логически связанных между собой. Поэтому в нашей статье архив — это подразделение, а архивный фонд — совокупность документов (данных).

В настоящий момент на предприятии имеются два фонда: архивный фонд электронных документов (в этой статье он обозначен аббревиатурой ЭАФ) и архивный фонд подлинников технической документации на бумажных носителях, иначе фонд ка´лек. Два этих фонда связаны между собой как логически, так и административно, поскольку документы из фонда калек могут иметь электронные копии в ЭАФ, а сами фонды находятся под управлением одного подразделения.

Нас, естественно, больше интересует ЭАФ. Как видно из рис. 1, ЭАФ формируется из подлинников

В начале статьи было сказано, что создание

Надо отметить, что

К настоящему времени процесс пополнения ЭАФ претерпел качественные изменения. Если прежде главным для сотрудников архива было создание архивных

Это требование обусловлено тем, что разработчики КД могут использовать в своих проектах архивные

Для восстановления ЭСИ в составе архива создана специальная группа, которая по заявкам

Изначально, еще до создания

На схеме (см. рис. 1) показано, что печать копий подлинников КД может выполняться и с калек, и с электронных архивных копий подлинников КД. Печать копий подлинников КД не носит массового характера и выполняется ЦВГИ на основе заявок подразделений предприятия в случае острой производственной необходимости. Для массового тиражирования копий подлинников КД и твердых копий на предприятии используют другие возможности.

Согласно

Единая информационная база предприятия

Единая информационная база предприятия (ИБП) предназначена для информационного обеспечения

На схеме (см. рис. 1) видно, что ИБП делится на три составляющие:

- электронный архивный фонд ДЭ-Т;

- рабочая база ДЭ-Т;

- база

нормативно-справочной информации (БНСИ).

Что такое ЭАФ, мы рассказали в предыдущем разделе. Теперь вкратце обрисуем, что такое рабочая база

Рабочая база

Осталось выяснить, что такое база

Мы не будем перечислять информационные системы, используемые на предприятии. Скажем только, что в повседневной работе они позволили упростить труд разработчиков КД, обеспечили однородность и структурированность данных

Заключение

Хочется отметить, что в этой статье не были освещены идущие на предприятии работы по созданию на основе

Не говорилось в статье и о процессе создания и внедрения

Также не говорили мы и о проблемах, связанных со скудной нормативной базой, об отсутствии специализированного раздела в системе государственных стандартов и достаточного числа самих стандартов, освещающих вопросы ИТ.

Все это темы других статей, а в заключение хочется сказать, что процесс идет и что информационные технологии прочно входят в арсенал промышленных предприятий.